Quando non so cosa rispondere. Se non ho ascoltato la domanda. Quando per essere esaustiva avrei bisogno di una connessione o un dizionario davanti. Nel dubbio, chiedilo a papi.

Inventario

La luce di gennaio al mattino è implacabile. Non c’è scampo per la polvere come per i pensieri. Si fanno i conti come si fa un inventario: quello che manca e quel che è arrivato. Dovrebbe servire a ripartire da zero, gli scaffali ordinati e la merce al suo posto. Io invece mi sento indecisa su postazioni e desideri. La luce di questo gennaio è più forte degli anni scorsi. Illumina incongruenze e spoglia i miei nervi tesi. Ci vuole coraggio a fotografare l’esistente, descrivere con lucidità questo presente. Ci vuole visione per non farsi scoraggiare dalla polvere.

Daria Traslochi

In uno dei pochi (per fortuna) traslochi della mia vita, una mia amica aveva sognato una notte un grande camion con su scritto Daria Traslochi. In questo giorni il camion è tornato, e anche gli scatoloni, che smonto e rimonto. I cantieri dentro le case sono una palestra di resilienza. Conquisti pezzi di stanze come se fossero vette, sottrai scaffali alla polvere e un’ora dopo ti accorgi che devi ricominciare. Cucire e ricucire è anche un po’ il mio lavoro, quell’arte di riempire pagine per poi cambiarle quando arriva una notizia che pesa di più. In fondo la polvere la potresti anche lasciare lì, così come le pagine vuote. Ma se ami scrivere i bianchi li riempi e la polvere la togli. Ché ogni giorno alla fine è un grande trasloco. E la vita, un cantiere di slanci.

Isterica

Se ti chiedessimo di descriverti in un tweet di 150 caratteri, cosa ci racconteresti di te? Il form precompilato la mette sul personale. Potrei pestare sui tasti dell’empatia, insistere sulla propensione al pensiero creativo e al lavoro di squadra. La verità è che se avvolgo il film dell’ultima settimana c’è soltanto una parola da scrivere. Isterica. Ho imparato che le mie competenze di problem solving finiscono dove inizia il contrattempo. Che sia l’acqua in casa o un documento introvabile, nel dubbio io alzo il volume. Non cedo di un millimetro, a partire dal mio cognome. I risultati sono poco incoraggianti per le cene in famiglia ma una piccola conquista oggi me la porto a casa. «Buongiorno, parlo con la signora Daria? Non vorrei di nuovo farla arrabbiare chiamandola con il cognome di suo marito…». In foto, io e Giachi che ci facciamo belli in uno specchio deformante. Avevamo appena scoperto che giocare a pallavolo con una palla da basket non sempre è una buona idea.

Origami

La mia famiglia è un puzzle da 1000 pezzi. Con i tasselli piccoli piccoli e i colori sfumati, che lo componi a grappoli. Certi giorni ti sembra funzioni tutto, altri potresti stare a guardare le immagini per ore e niente da fare, non andrai avanti. Se si palesa una crisi, non sarà mai da sola. La accompagneranno altre, spesso di matrici diverse, e non potrai far altro che tappare i buchi con i pezzi che trovi. In quei momenti penso a quanto sarebbe bello se il nostro puzzle avesse gli incastri grandi e piccoli numeri. Poi un giorno G. esce da scuola trionfante, un’occhiata fiera in punta alla scala antincendio. Ha in mano il più grande cigno origami in carta che gli abbia visto costruire in queste settimane di (intensa) pratica. L’unica domanda che mi viene in mente è: dove hai trovato un foglio così grande? «Non è soltanto uno, mamma. Sono le tovagliette che abbiamo usato a mensa incollate tutte insieme. Certi progetti non puoi mica pensare farli da solo».

Abbraccio stringente

A casa mia ci sono due tipi di abbracci. C’è quello semplice, quando ti saluti, un gesto rapido quasi sovrappensiero: a 13 anni è merce rara, a 8 un rituale all’uscita da scuola. E poi c’è l’abbraccio stringente. Se lo chiedi è perché ne hai proprio bisogno, se lo offri hai colto una fragilità nell’altro. Mi piace l’intenzione racchiusa nell’espressione, l’immagine di due parti di uno stesso oggetto che, se accostate, combaciano l’una con l’altra. È l’amore nel linguaggio dei bambini. Chi troppo vuole nulla stringe, ma se ti stringo forte non avrai bisogno d’altro.

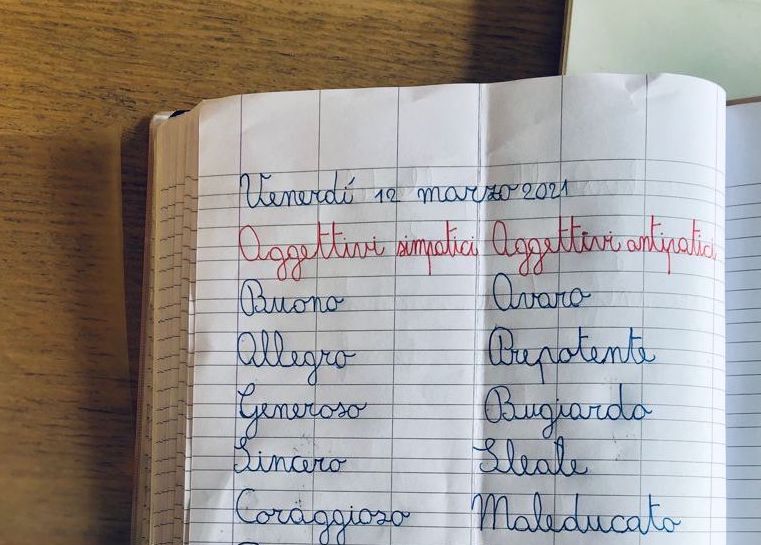

Parole chiave della terza media

Esame. Mi piace pensarla come una matrioska. Non è quasi mai sola, dentro ce ne sono altre. Puoi trovarci voto, giudizio, ansia, fine (perché comunque vada, racconta di un’esperienza che finisce). Ma se non ti fermi al primo assaggio, ti accorgi che è il passo che precede un altro inizio. E che essere sotto esame vuol dire anche stare al centro.Orientamento. Ti aiuta a scegliere la scuola giusta. La novità è il test a risposta chiusa, per ogni domanda una casella da sbarrare. Domenica: lavoro o casa? Orario flessibile o fisso? Ti piacciono i bambini? Ami viaggiare? La somma dei punteggi ti dirà come ti immagini tra 10 anni. Può uscire di tutto: avvocato, commesso, regista, artista. Raramente, croupier. Nel caso, niente panico: dentro il casinò è lui che tiene il gioco.

Liberatoria per le mamme

La stanchezza delle mamme non è una somma di notti insonni. È tornare a casa alle 20, il tavolo spoglio, una cena da inventare e ancora tutte le liberatorie sul diario da compilare.Io sottoscritta autorizzo la scuola, le nonne, gli zii e l’insegnante di musica a proporre attività ludiche e didattiche ai miei figli. Usate Internet e i fogli di carta, portateli nei vostri mondi, insegnategli a sbagliare e veleggiate lontano dalle mie routine. In cambio, sospendete il giudizio se dimenticherò il giorno di ginnastica o se fuori da scuola non avrò voglia di parlare. Concedetemi una tregua dall’ansia dei preparativi e i quaderni da comprare, misurate piuttosto la temperatura delle mie emozioni. Ché certe mattine la ragazzina che ero si mette in piedi e non scende più. Lasciatemi seduta al tavolo della cucina, i libri aperti e le gambe penzoloni. Fatemi dire sì senza pensare e per almeno un giorno esoneratemi da quel che è scritto sulla mia agenda.

Il giorno prima

Il giorno prima del primo giorno di scuola mi sento come mi sentivo a 10 anni quando mi portavano alle giostre. Fai ancora un giro, diceva mio padre. C’era un chiasso allegro di bambini felici tutt’intorno. E io mi concentravo, cercavo l’attrazione giusta: meglio la carrozza o il cavallo? E se invece l’elicottero fosse il più divertente? Cambiavo a ogni corsa, ma al secondo giro i pulsanti li avevo schiacciati tutti, mio padre anziché rispondere al saluto leggeva il giornale e io mi sentivo così inadeguata, seduta lì ad annoiarmi. Il giorno prima del primo giorno di scuola controllo liste e circolari di istituto, stampo fogli e rincorro pagine da firmare. Metto tutto nello zaino, non deve mancare niente, ma ammetto che ogni anno mi scopro impreparata. Non ho mai superato il trauma del primo inserimento, le urla di pianto spiate dal pianerottolo del nido. Li lascio andare ogni volta, non varcherei mai la soglia di quel pianerottolo. Li porgo al mondo con gratitudine e orgoglio, evito baci imbarazzanti al cancello, ma un pezzo del mio cuore chiede in silenzio ancora un abbraccio.

Effetto Olimpiadi

I portici a due passi da casa per G sono i 100 metri. Allenamento quasi quotidiano. Parte all’angolo del semaforo e corre fino all’estremo opposto. L’obiettivo è uno solo: migliorare il tempo. Come fai a cronometrarti? È facile mamma: conto 1-2-3…

Risparmio energetico

Il mio zaino si riempie a due velocità. Quando sono felice non è mai troppo pesante, c’è sempre ancora spazio, potrei metterci il pranzo e la merenda, il sacco a pelo e pure le borracce. È quando sono triste che mi accorgo di aver fatto male i conti. Non dovevo aggiungere, bisognava togliere. Perché in salita mi viene il fiatone, fanno male le gambe e perdo la testa. Ci vuole lungimiranza sui sentieri di montagna. Devi mettere un passo che potrai sostenere nel tempo, anche quando sarai stanco. M. dice che devo imparare a mettere il risparmio energetico sul cellulare prima che arrivi la notifica della batteria scarica. Sullo zaino, lungo i sentieri, non c’è notifica. Servono gambe e testa.

Routine

Scardinare una routine è come lanciarsi giù da un treno in corsa. Prima butti giù lo zaino, poi devi proprio convincerti a saltare. Quando M. e G. erano piccoli, gli orari erano legge. Come se una vocina dicesse: se non li rispetti sai che la pagherai con gli interessi. Mi sentivo soffocare. Oggi la routine la vedo altrove, e toglie il fiato ancor di più. Un piccolo ingranaggio al giorno. Oggi tolgo i convenevoli, quelle parole senza sostanza che tengono in piedi una pausa caffè, gli inutili balletti sul meteo per combattere la paura del silenzio. Tolgo le telefonate di cortesia e i cuori in risposta alle catene del buongiorno su whatsapp. Tolgo gli orpelli e cerco sostanza.

Compagni di viaggio

Ho ascoltato la musica mentre li aspettavo. In loop come faccio da sempre, metto e rimetto la stessa canzone fino alla nausea. Per M. c’era Jovanotti, una parentesi unica nella mia vita: mai più ascoltato, né prima né dopo. Di G. ricordo un disco d’esordio dei Rolling Stones. Altissimo volume e i finestrini abbassati. Quando sento quel riff, mi ritrovo al semaforo in auto, la pancia davanti, la paura e la voglia di conoscerli. Quando M. era piccola, una mia amica carissima le aveva confezionato un cd, la scritta con il pennarello rosso SOLO PER MATI. Erano le canzoncine terribili dei bambini. Lei le adorava. Sorrido al pensiero di quei viaggi interminabili, lei lamentosa, io nervosa, la musica a concedere piccole pause. Oggi la mettiamo dal cellulare. Una canzone a testa e il giro riprende. Lei è curiosa, ascolta tantissimo e ogni genere. Lui fa sempre le stesse richieste: Paganini e i Queen. Quella di una pancia che cresce è l’unica attesa che non ha portato con sé un’aspettativa disattesa. Li ho accolti disarmata e fragile, inseguendo il tempo con la mia autoradio. Li pensavo liberi, senza immagini preconfezionate. Compagni di viaggio.

La minestrina

La mia famiglia adora la minestrina. Io la detesto dalle sere d’inverno da ragazzina, gli occhi nel piatto, a navigare tra le stelline nel brodo. Ha il sapore nostalgico della domenica sera, la sottile angoscia di quando non riesci a dormire, il senso di vuoto di quando ti senti sola. Ci sono giornate in cui parlo con decine di persone eppure nel mio cuore la voce rimbomba. In quelle giornate lì ci vuole un bel piatto di pastasciutta, al dente, meglio se con il pomodoro.

Per gioco

Quando lavoro troppo succede che non mi vengano le parole. Penso lavatrice e dico lavastoviglie. Ordino caffè macchiato e mi accorgo che intendevo cappuccino. Se invece mi dedico ad altro – cammino gioco cucino vivo – arrivano nuove idee. In queste settimane di calcio alla tivù, ho visto G. inseguire il pallone pomeriggi interi. «Sono come Belotti», mi urla da centro campo. È talmente felice che gli chiedo se vuole iscriversi a una scuola calcio. «Mamma, a me piace il calcio ma soltanto per gioco!». Credo che abbia ragione. È quando smette di essere un gioco che non ci si diverte più.

La domanda giusta

Mio padre questa casa non l’ha mai vista ma quando sono qui penso spesso a lui. La strada verso l’Albergian, la luce del mattino, la concretezza delle persone che hanno ridato vita a questo spazio. Nell’odore del legno che si insinua tra le narici, c’è un altro padre che sento accanto. Ha gli occhi di un grigio che sognavo ereditassero i miei bambini. Mi basta un minimo sforzo di immaginazione e già li sento al piano di sotto parlare forte. Voci allegre, racconti lunghi a dividersi nipoti seduti sulle gambe. Tante volte in questi anni mi sono chiesta come sarebbe andata se. Ora so che non era quella la domanda giusta. Conta di più sapere che tutto si può trasformare. Anche il dolore più grande.

Occhiali rotti

A casa portiamo tutti e quattro gli occhiali. E spesso si rompono. A me è successo nel caldo afoso di Ferragosto. Nel bagno piccolo di una stanza in affitto, mi è rimasta in mano la montatura. Spezzata in due, un taglio netto proprio al centro tra i due occhi. Niente lenti a contatto nel beauty della vacanza, soltanto lo scotch a tamponare. A G. è toccato a scuola. La vite microscopica che teneva fissata la stanghetta si è persa in cortile. Gli occhiali caduti, la telefonata della maestra, la cura con cui la custode ha riposto la montatura in un tovagliolo di carta per salvare le lenti. Oggi è toccato a mio marito. Sveglio all’alba, l’ho sentito da sotto le coperte soffocare un «No!» in cucina. Quando mi sono alzata, ho trovato i cocci vicino alla tazzina del caffè. E poi c’è lei, che gli occhiali li porta con disinvoltura dal primo giorno. Lenti sempre pulite, mai nemmeno un graffio. Ieri sera mi ha confidato che in questo anno scolastico ha imparato molte cose. Una su tutte, che basta una montatura nuova per perdere quella che pensavi fosse la tua migliore amica. L’ha detto con naturalezza, gli occhiali lilla ben piantati sul naso. Non li ha lasciati a casa nemmeno un giorno. Anzi, ci ha abbinato con orgoglio la mascherina.

Il pompiere

G. combatte la paura in un modo che riconosco. Lui così sicuro, così saldo negli spazi che conosce, frana di fronte ai conflitti tra le persone che ama. Succede che a volte si litighi in casa. Di solito a cena. I protagonisti dello scontro variano a seconda degli incroci, lui li soffre tutti. Indistintamente. E allora si infila veloce nel discorso, mette sul tavolo un aneddoto o una domanda esistenziale, alza il volume per farsi sentire o rompe il silenzio forzato. Lo immagino in piedi, grondante di sudore, a spostare grossi massi di pietra per far posto al suo ecosistema ideale. Che poi altro non è che una cena a quattro in serenità. A guardarlo, vedo me bambina a capotavola tirar fuori dal cilindro il racconto perfetto per domare piccole o grandi vampate di rabbia. Poi di notte, alle prese con quel sogno ricorrente e assurdo di me, sola, negli studi televisivi di Drive In a mettere ordine in quello che doveva sembrarmi un gran caos. Vorrei dirgli che un conflitto non sempre è un incendio. A volte, mette in luce crepe che si trasformano in sentieri. O aiuta a visualizzare ponti là dove sembrava impossibile guadare il fiume. Ma soprattutto che non spetta a lui trasportare l’acqua per spegnerlo.

Trasformatore

Vorrei avere un trasformatore di emozioni. Che quando senti salire la rabbia, basta un clic e si attiva il macchinario. Le scarpe abbandonate sul pavimento vorresti lanciarle dentro la scarpiera urlando improperi a chi ha compiuto il gesto. E invece il trasformatore genera una danza allegra per agevolare il riordino. Il tono di sfida di tua figlia quando le fai una domanda innocente? Nessuna replica, soltanto fiori che sbocciano dalle tue labbra. Bisognerebbe attivare una centrale sorrisodinamica. Più ridi, più raccogli energia per i tempi di magra. La metterei sul balcone perché tutti la possano vedere con un cartello in bella vista: «Vietato sostare in caso di collera».

Ci pensa il Ministro

Ieri era il grande giorno delle Prove Invalsi. Le compagne di G. erano terrorizzate, una piangeva. Lui si è svegliato mezz’ora prima chiedendomi di indossare una tuta elegante, per unire la praticità della lezione di ginnastica alla solennità del giorno.All’uscita i volti erano finalmente rilassati. Anche G. mi è sembrato più tranquillo: «Secondo me ne ho sbagliata una, ero indeciso tra due risposte». Pausa. «Vabbè, tanto adesso ci pensa il Ministro!».

Stop

Adoro l’intransigenza di M. sui diritti, soprattutto quelli altrui. Non ammette deroghe all’intolleranza, nemmeno quando si tratta di una battuta. Qualche settimana fa un’amica incontrata per strada ha fatto intendere con un gesto distratto l’omosessualità di un suo conoscente. L’ha interrotta immediatamente: «Lo stai prendendo in giro perché è gay – ha chiesto -? Lo sai che quel gesto potrebbe offenderlo?». 2+2 fa 4. E lei ha la prontezza di ricordarmelo sempre.

Soddisfatti o rimborsati

Pronti per un altro giro di zaini. Spesso mi faccio prendere dall’urgenza delle incombenze e perdo il bello dei preparativi. Ho sempre amato leggere ad alta voce. Da ragazzina mi succedeva di cambiare le parole: per andare più veloce, mettevo su la prima che il cervello suggeriva per quella frase. Invece il bello è proprio avventurarsi tra nuovi vocaboli, avvicinare altri linguaggi. Concentrarsi sul qui e ora. Servirebbe un corso, di quelli soddisfatti o rimborsati.

Telefono senza fili

Le comunicazioni sul diario possono trasformarsi in un divertentissimo telefono senza fili. Una compagna di G. racconta all’insegnante che, durante l’intervallo, un bambino ha detto «Odio la maestra!». Risultato: nota sul diario. «Scrivi: oggi ho detto che odio la maestra». Essendo convinto della propria innocenza, il presunto colpevole decide di modificare la frase in: «Oggi ho detto che adoro la maestra». A casa, la mamma legge la nota e risponde: «Che bello!». Niente da aggiungere.

Amici

Per essere felici bisogna allenarsi un po’ ogni giorno. Credo funzioni così anche nelle relazioni. Ieri pomeriggio mi è salita una nostalgia nuova. Mi sono appesa al telefono e ho chiamato le quattro persone che mi mancano di più. Soltanto una ha risposto. Le altre sono arrivate dopo, qualcuno ha richiamato, qualcun altro ha mandato un messaggio. Sono andata a dormire sollevata. Per essere amici bisogna allenarsi un po’ ogni giorno.

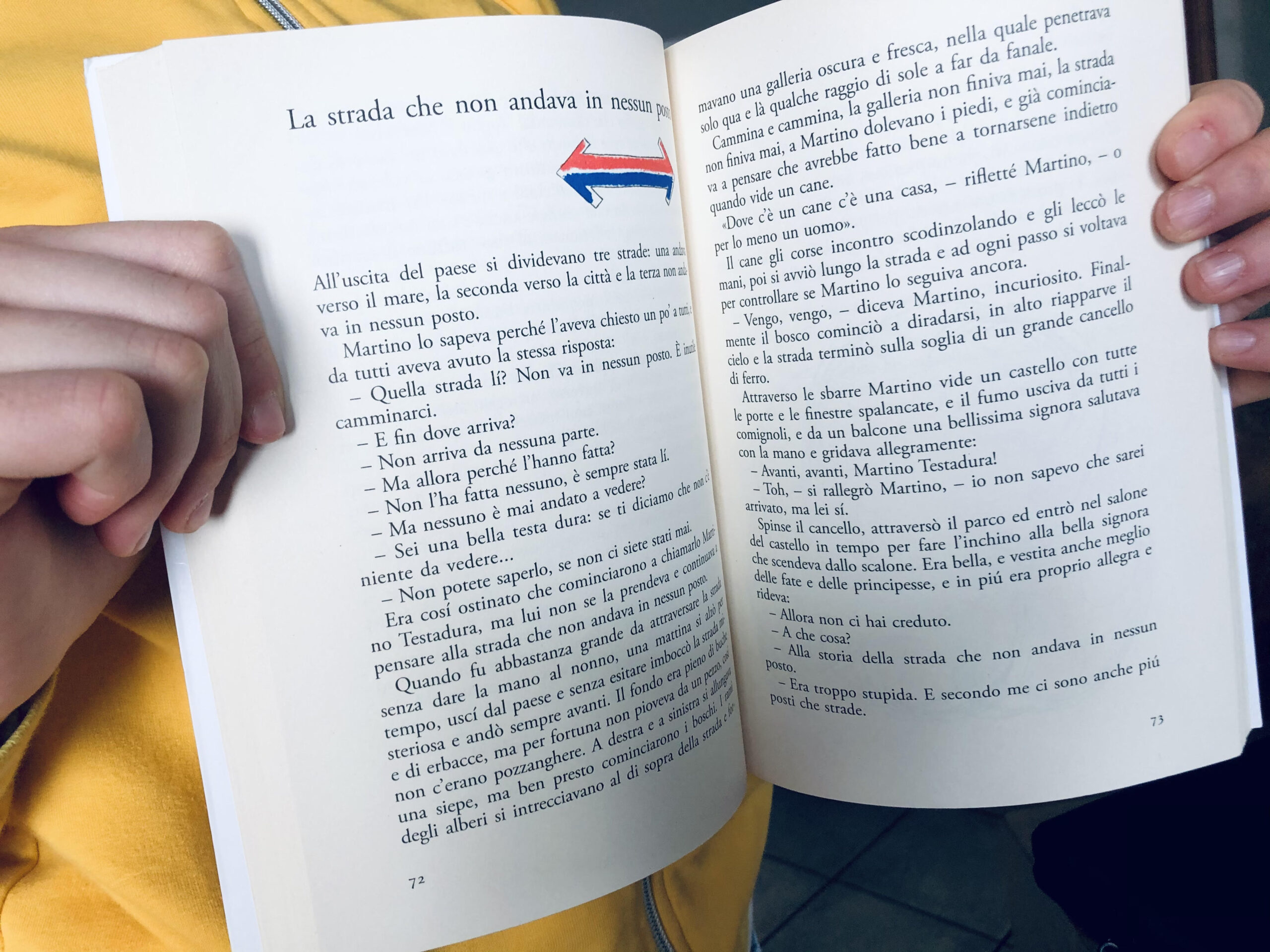

Comunicare cantando

Oggi ho conosciuto una bambina che balbetta quando parla. «Balbetta forte!», dice la sua mamma. Ma quando si mette a cantare, la balbuzie se ne va. E così, insieme all’insegnante di pianoforte, hanno messo a punto un gran bel piano: comunicare cantando. L’Inno alla Gioia per raccontarsi la giornata, Ci son due coccodrilli per telefonare ai nonni, Bella Ciao per le sgridate… Mi sembra di vederle, mamma e figlia già pronte per andare a dormire, a cantarsi la buonanotte.

Godersi un po’ la vita

Mille fili tengono in piedi le mie giornate. Io sono in ufficio, seduta concentrata di fronte alla tastiera. Ma sono anche al banco di una seconda media, dove si stanno svolgendo i giochi matematici. A una riunione importante di lavoro in un’altra Provincia e nel bel mezzo degli «spostamenti» di classe in un’aula ricavata, per ottenere più spazio in tempo di Covid, dall’unione di due stanze. Sono in un condominio proprio sopra la panetteria, dove mia suocera incontra per caso le amiche mentre vanno a fare la spesa. E ieri ho fatto anche un giro dalla veterinaria per il controllo annuale del cane e del gatto di mia mamma. Il primo posto nella top ten dei racconti serali va a lei. Da una settimana le supposizioni si rincorrevano: «Chissà chi ci sarà, mi hanno detto che non c’è più la solita dottoressa. L’ultima volta era in cura, spero non si sia aggravata». Il messaggino prima di andare a dormire ha fugato ogni dubbio: «Ha venduto perché vuole godersi un po’ la vita». Touché.

Oltre il ponte

Si fa un gran parlare di ritorno alla normalità. Come se si potesse tracciare una linea di confine tra il prima e il dopo. Io, ai confini, preferisco i ponti. Le sfumature anziché i colori netti. Oltre il ponte porterei il sole in faccia sui gradini a mangiare il gelato, i grandi concerti dove la musica si balla, il cinema il tardo pomeriggio della domenica. Ci metterei gli inviti a cena e gli aperitivi con le amiche, i pigiama party dei bambini, quelli che se qualcuno non dorme ti sdrai lì vicino a chiacchierare e la paura se ne va. Decidere all’ultimo di «andare al ristorante ché non ho voglia di cucinare», un volo in aereo senza aver prenotato il b&b, ma anche la libertà di non vedere nessuno il giorno del mio compleanno. Non li lascerei andare i pomeriggi vuoti dopo la scuola, le giornate di lavoro al tavolo della cucina, i fine settimana lenti. Non me lo immagino come un ritorno. Voglio che sia un orizzonte nuovo.

Punti di vista

G. è uno a cui riesce tutto subito. In bicicletta senza rotelle a 2 anni e mezzo. A 5 leggeva e scriveva. L’abbiamo iscritto al corso di musica e ha scoperto di avere un buon orecchio. Qualche lezione di tennis e fa il record di punti. Inutile nascondere quanto M. detesti la rapidità con cui lui raggiunge il risultato. Ma la scorsa settimana è arrivata la prima nota: grandi lacrime all’uscita da scuola. Poi, mille correzioni dal maestro di musica. E oggi, una sgridata dalla maestra. A merenda era molto abbattuto. «G., non preoccuparti, guarda che a tutti capita di sbagliare». Lui ci pensa un po’ e chiede: «Anche a M. succede?».

Sembri giovane

Quando è nata M. ero abbastanza giovane. Non avevo alcuna esperienza di neonati, tanto che quando siamo usciti dall’ospedale mi sono sorpresa: «Non dovrebbero darci un patentino?». Una volta al supermercato sotto casa, la cassiera ha guardato M. e le ha detto: «Sei con la baby sitter oggi?», scusandosi subito dopo perché «sembri così piccola!». Eppure, non c’è niente da fare: per M. io sono vecchia. Quando guarda le foto di famiglia ride per l’abbigliamento Anni ‘80 e se chiede informazioni sulla mia infanzia si stupisce se incontra somiglianze: «Ma la televisione ce l’avevate anche voi?». Ieri avevo un nuovo taglio di capelli. Le ho chiesto di farmi una foto. Un quarto d’ora di prove dopo, ecco lo scatto migliore. «Tieni questa, sembri giovane».

Contatto di caso

In fila per il pane e dal verduriere. Fuori dal formaggiaio e questa mattina persino dal giornalaio. Nei negozi si entra uno alla volta, gli altri attendono, distanziati, fuori. All’inizio pensavo fosse una scocciatura. Poi ho iniziato a guardarmi intorno. Ci sono quelli assorti nel cellulare ma tanti hanno gli occhi aperti al dialogo. Ci si racconta pezzi di vita, abitudini, piccoli accorgimenti per convivere con il momento. Poi si entra e, dentro il negozio, c’è questa alchimia nuova con chi sta dietro al bancone. Come se si desse un valore maggiore a quel rapido incontro. Nel linguaggio pandemico, si chiamerebbe Contatto di caso. Oggi ho incrociato una suora. In coda prima di me, una sporta di tessuto appesa al braccio. Ha aperto la porta lentamente, la prima cliente del mattino. Poi dalla borsa ha estratto un pacchetto. «La scorsa settimana mi ha detto che oggi sarebbe stato il suo compleanno. Le ho portato questo, non è molto, l’ho confezionato io». Ho sentito la signora illuminarsi nella voce. Poi è stato il mio turno. Impossibile non notare, appoggiato sul bancone, un vaso di fiori cuciti uno a uno all’uncinetto. «Ha visto cosa mi ha regalato la suora?», mi ha detto. «E non l’ho nemmeno potuta abbracciare…».

Libera

M. ha imparato a infilarsi le scarpe da sola l’ultimo anno di materna. C’era G. piccolo nella fascia e pioveva sempre. Ombrello, giacche, il saloncino e l’armadietto della scuola, i nonni in fila, le mamme, il caos dell’uscita, l’impossibilità di piegarsi per non far cadere il neonato. Lei si sedeva, ci mettevamo una vita ma portavamo a casa il risultato. C’erano diverse nonne che si candidavano per aiutarla a togliere le pantofole ma noi, imperterrite, dicevamo sempre «No grazie, facciamo da sole». Sarebbe stato molto più comodo cedere, ma sulla bilancia vinceva sempre la voglia di sentirsi libere. Ieri diluviava. Trolley, cartellina da disegno, chitarra e ombrello. «M. ti portiamo a scuola?». Lei, imperterrita, «No grazie, vado a piedi». Volevamo chiamarla Libera.

Fiori di ciliegio

Ho sempre avuto un timer interiore per l’orario di uscita da scuola dei miei figli. Quando ho dato l’esame di abilitazione professionale, ricordo lo scatto alle 16 al pensiero che qualcuno stesse andando a prendere M. al nido al mio posto. Credo di aver superato la prova soprattutto per ciò che ho scritto dalle 16 in poi.Ho sempre ritagliato un pomeriggio al lavoro per andarli a prendere: il giorno dell’invito libero o del parco fino alla chiusura. Gli altri pomeriggi, c’erano la telefonata o il messaggio vocale: «Ciao mamma, siamo da nonna, a scuola è successo che…».Quest’anno sono cambiate le regole. E mi sono fatta un regalo. Vado a prenderli a scuola ogni giorno. Prima e dopo, mi concentro e lavoro, ma l’ora dell’uscita non la perdo.Mi piace osservare lei da lontano con le amiche far finta di non vedermi, lui scendere le scale con il cappello carico di fiori di ciliegio che ha raccolto in giardino. Mi piace la sensazione di trovarmi proprio nel posto in cui vorrei essere.

Il panino

Quando ero ragazzina, per avere il permesso di uscire, chiamavo mia madre al lavoro. In ufficio non avrebbe mai fatto telefonate lunghe né alzato i toni. E così strappavo un sì. Ora che sono io dall’altra parte, ho capito che è molto più difficile dire no piuttosto che sì. Posso avere ancora un pezzo di cioccolata? Mi compri quel gioco? Posso andare a quella festa? La mia amica psicologa dice che bisognerebbe usare la tecnica del sandwich: la parte “amara” va messa tra due fette di pane morbido, cioè affermazioni dal tono positivo. Peccato che G. il panino non lo finisca mai: «È troppo pesante», dice.

Solitudine

Amo il silenzio di quando sono sola. Il mio cervello respira, è come una ricarica prima di tornare alla concentrazione dello scambio con l’altro. È un bisogno innato di spazio familiare e inabitato. Il mio momento. Domani saranno le prime 5 ore in casa senza figli da più di un mese. Cosa farai? Mi sa che mi sentirò sola.

L’abbraccio

Un collega mi ha appena confessato di non sentire la mancanza degli abbracci. Quel momento dei saluti in entrata e in uscita, con i due baci appesi nell’aria, un’abitudine spesso poco autentica. Mi ha fatto pensare agli abbracci veri, quelli che ti restano addosso. Ne conservo uno, di cui porto il peso e il calore. All’ingresso del Pronto Soccorso, in quel vano stretto dove l’operatore pone le prime domande per capire l’entità del problema. Oltre la soglia c’era mio padre, stava morendo. In entrata, la persona che mi accompagna nella vita. Ci siamo abbracciati lì nel mezzo, io non riuscivo ad aprire le braccia, lui non aveva ancora capito niente. È stato come un rito di passaggio prima dell’età adulta. Dentro al dolore, con tutto l’amore.

Filtro bellezza

Questa mattina mi sono svegliata nella neve. Natale ad aprile. Il paesaggio trasformato, la pulizia intorno, un uccellino sulla porta. Ci vorrebbe il comando “Neve” anche nella vita. Che quando non sai come uscirne schiacci e spunta il filtro bellezza.

Montagne russe

Ho imparato che quando si è tristi bisogna vestirsi colorati. E che quando ti trovi davanti a ciò che desideri da tempo, non devi spaventarti se ti viene paura.Lunedì M. ritorna in presenza. È il suo terzo primo giorno di scuola. Ma è come se avesse deciso di scendere dalle montagne russe con cui rincorre speranza, eccitazione, ansia, timore, delusione, chiusura. Spero tanto che il controllore delle emozioni chiuda un occhio e la faccia salire anche senza biglietto.

La scalinata

C’è una scalinata all’ingresso della scuola. La maestra scende al suono della campanella. I bambini superano la linea del cancello e si mettono lì, in fila indiana, una cartella dietro l’altra ad aspettare di entrare. Quando ci andava M., c’era una folla rumorosa che si accalcava in cima alle scale. Lei, prima di oltrepassare la soglia, si girava sempre per un saluto. Un bacio, la manina sventolante, anche soltanto uno sguardo. G. no. Io mi sbraccio, lo chiamo, provo a mandargli un bacio. Lui niente: mi guarda e resta impassibile. Ieri, all’uscita, gli ho chiesto perché non mi saluta. «Mamma, c’è il Covid!».

In classe

Della mia classe alle medie ricordo gli alberi fuori dalla finestra, il banco doppio al centro della stanza, le due amiche di sempre, i volti di alcuni professori. Ricordo la palestra e l’auditorium, lo spogliatoio delle confidenze tra compagne, il mio piede che tiene il tempo alle lezioni di coro, il corridoio in cui per la prima volta mi sono sentita “grande”. Su due anni scolastici, M. ha frequentato otto mesi in presenza. La sua classe è anche la sua stanza, la luce che qui c’è al mattino, le videochiamate con le compagne, i link su Meet, i compiti fatti insieme con il cellulare appoggiato sulla scrivania. Ieri il professore di francese si è collegato per la lezione dalla loro classe. È arrivato un gridolino dalla stanza di sopra. Come se vederla fosse la prova che quell’aula esiste ancora.

Nuovi equilibri

Ci sono giorni in cui mi viene una voglia incontenibile di svuotare armadi e cassetti, eliminare l’inutile e l’inutilizzato. Preparo borse e scatoloni, presto una coperta lì, un completino là. Mi piace la sensazione di avere più spazio nel mio spazio. Riordino i vestiti come G. sistema i Lego nella sua stanza. Ogni elemento un tassello di storia, che continua sopra e sotto il tavolino, raggiunge lo scaffale, si avvia verso la finestra. Guai a toccarlo con l’aspirapolvere, potresti inavvertitamente far crollare un ponte levatoio o il tetto di una casa. I vuoti e i pieni – come i nuovi equilibri alla fine di un mese di DaD – vanno maneggiati con cura.

Uno di due

È pronto. C’è la mascherina di ricambio con la borraccia da riempire, ci sono i quaderni in ordine di colore e il diario con il foglio per la temperatura. È già al suo posto, appoggiato sulla libreria. Ma la bellezza di vederlo lì, ai blocchi di partenza, è offuscata dallo zaino che manca.

I compiti

Succede sempre così. Di solito è sera, la cena sul fuoco, e il pensiero che corre alle incombenze del giorno dopo. «Avrò fatto tutti i compiti?». Se il dubbio viene a M., anche G. vorrà dare una controllatina. La verifica sui compiti rivela sempre una mancanza, un’interpretazione fragile delle indicazioni ricevute o una copertina di quaderno, foglio protocollo, ricarica Frixion assente. Gli anni passano eppure io continuo a farmi prendere dall’ansia. Posso dimenticare il pranzo o l’agenda degli appuntamenti, ma guai se i due si trovano in classe senza. E allora metti gambe, la sveglia mezz’ora prima per la cartoleria, chiama l’amica, «Ce l’hai una ricarica? Te la compro domani». Mi fa una tenerezza, quest’anno, il continuo ripetersi della ripartenza. Non sai quanto durerà, l’equilibrio è precario, eppure c’è una dedizione assoluta nel ricucire ogni volta il filo della scuola. Zaini stipati di libri e quaderni, righelli, colla, forbici e gomma. Cuori emozionati di bambini, occhi di genitori che si ritrovano, testimoni insieme di figli che crescono.

Lavoretti

Mio papà costruiva qualunque cosa. Le domeniche pomeriggio, d’autunno, si metteva al banco da lavoro e dava vita a piccoli oggetti in legno, o in ferro. Quelli che più ho amato sono un giocattolo a forma di pesce e un triangolo sonoro. G. me lo ricorda tanto nella sua attitudine ai progetti. Lui, a dire il vero, li chiama lavoretti. Mi chiede di aiutarlo a raccogliere pigne, poi servono anche foglie, e un rametto. Io ci vedo pezzi di natura incontrati lungo la strada. Lui, un quadro tridimensionale. Vorrei averlo anch’io quel dono. Vedere il tutto in una piccola parte, prima ancora che prenda forma.

Senza pigiama

Ogni cosa che vale merita di essere attesa. Noi, la nostra casa in montagna, la aspettiamo da quattro anni. L’abbiamo amata dal primo giorno, era un grosso fienile carico di storia e oggetti riposti dentro. Non c’era niente che sembrasse a una casa, ma aveva anima da vendere. Quando ci arrivi, dopo quattro anni, e sai che ci dormirai per la prima volta, bè.. hai quasi paura. Non saprei dire precisamente di cosa. Di aver dimenticato qualcosa o di aver riempito troppo, di avere freddo oppure caldo, di non riuscire a pulire in tempo e di non avere le sedie per mangiare al tavolo. Credo che sia una questione di spazi. Un vecchio fienile recuperato riuscirà a contenere un sogno così grande? Nel dubbio, chiedilo a papi, che – tanto per incominciare – ha dimenticato il pigiama.

Sig. America

Apre finestre proprio quando avrei bisogno di chiuderne. Aggiunge se chiedo di togliere e toglie se chiedo di aggiungere. Dice che decido sempre tutto io, nonostante io sia convinta del contrario. Se c’è una cosa che mi fa impazzire (e non in senso buono) di mio marito, è la prontezza nel delegarmi incombenze senza alcun preavviso. «Le lascio il numero di mia moglie», scrive. E io mi districo tra fili tesi da altri, raccolgo il testimone e cerco di raggiungere il traguardo. Che quasi mai è lo stesso di chi era partito. È così da tanto tempo, spesso non ci faccio caso. Poi succede che mi arrivi una mail: «Come da accordi con il sig. America, le comunico che abbiamo inserito i suoi recapiti…». Sorrido. Un bisticcio di battitura mi suggerisce dove ho trovato l’America. Innumerevoli litigate sui dettagli, memorabili unioni sui fondamentali.

Troppo

Troppo è la borsa della spesa così carica che mentre rientri a casa si rompono i manici. Non sai se sia colpa del contenuto o della scarsa resistenza del contenitore, il risultato non cambia. Troppo è la mia testa che perde pezzetti importanti da ricordare. Informazioni che si ingarbugliano fino a creare nodi, e oltre il nodo non arriva più il pensiero. L’antidoto sarebbe togliere. Semplificare, sintetizzare, selezionare. Non funziona sempre. Ci sono volte in cui l’ingorgo crea un cortocircuito: l’esplosione è lì, sotto traccia, tra un mal di stomaco e una chiosa di troppo. Ci vorrebbe una scatola da assemblare al bisogno. Che se si rompe la borsa, ce l’hai lì a portata di mano, per salvare la spesa e raggiungere casa.

In bolla

Siamo arrivati alle vacanze di Pasqua. È passato quasi un mese dall’inizio di questa nuova tornata DaD e abbiamo imparato un sacco di cose. 1. Sbadigliare è contagioso anche attraverso uno schermo. Se inizia uno, a catena sbadiglieranno tutti. 2. Il canale YouTube 5 minuti creativi è un ottimo antidoto ai momenti di buio. 3. Le fragole con la panna possono svoltare qualunque giornata (o quasi). 4. A 8 anni, anche se lo sai che dal tablet la maestra la chiami con un clic, la mano la alzi e ti trovi a saltellare impaziente sulla sedia per attirare l’attenzione. 5. Il menù della mensa di scuola non è poi così male. 6. Se stringi troppo, i pastelli a cera si rompono. Uno dopo l’altro. 7. Le bolle sono così eccitanti perché siamo abituati a guardarle da fuori. Se ti ci siedi dentro, a un certo punto, ti sentirai soffocare.

Cioccolato

Anche le mamme e i papà perdono cose in Didattica a distanza. La mia amica Lucia, una che con due figlie non ha paura di volare in giornata a Bruxelles per moderare un convegno in tre lingue, ha sbagliato l’orario della lezione online. La bimba avrebbe dovuto fare esercizi di scrittura in corsivo oggi pomeriggio, ma la baby sitter ha cliccato sul link mezz’ora dopo la fine. «E dire che sul frigo avevo segnato un cronoprogramma al minuto!», mi diceva al telefono. Io ho perso l’ingresso al colloquio di M. 7 minuti di ritardo, che su 10 di tempo a disposizione non sono pochi. E per fortuna è stata M. a chiedermi: stai facendo il colloquio? Non sapevo se mettermi a ridere quando la professoressa, gentilissima, ha detto pacata: «Stia tranquilla signora, abbiamo ancora 3 minuti». Il papà di un compagno di G. ha dimenticato i libri del figlio a lavoro (e pure le fotocopie!). Peccato che per una settimana abbia ottenuto smartworking. E il suo ufficio dista un’ora di auto… Nel gruppo whatsapp delle mamme amiche, ieri sera c’era grande tristezza. «Quando il dentista ha parlato di carie, mi ha dovuto consolare mia figlia, mi stavo mettendo a piangere», ha iniziato una. «Vorrei tanto tornassero tutti a scuola, sono sull’orlo di una crisi di nervi», ha scritto un’altra. Poi è arrivata Anna, la più pragmatica. «Vado a scofanarmi di cioccolato. Quello non ce lo toglie nessuno…».

A parte la scuola

Pomeriggio libero in settimana. Vi va se prendiamo un gelato? Scelgo il posto più tranquillo, sovrappensiero. Loro mi seguono. «Perché hai scelto quella gelateria?», dice M. Mi metto sulla difensiva, immagino una critica al gusto Gianduja, ché se non bilanci perfettamente gli ingredienti… Sbaglio. «Non veniamoci più qui. In questa via non c’è niente che mi piace. A parte la scuola».

Un pezzetto dopo l’altro

Credo che siano le continue interruzioni il termometro del mio malessere. Un pezzettino di lavoro e un pezzettino di lavatrice. Una telefonata e senti il bip della notifica whatsapp. La torta appena incominciata e «mamma puoi vedere questo esercizio che non mi viene». Non riuscire a finire la pagina del libro, la scena del film, il compito da correggere, le pulizie. Ho sempre amato le cose iniziate e finite. Ma la mia mente ora ragiona a piccoli frammenti. Si apre un pensiero e se ne insinua un altro, punge, pulsa, lo devo inseguire. Poi ritorna il precedente, mi perdo, cambio strada. E a un certo punto ritorno, testarda continuo. Difficilmente finisco l’operato. Succede ogni domenica pomeriggio. Appena dopo pranzo, mi viene questo desiderio fortissimo di andare al cinema. Aprire il giornale, leggere gli orari e i titoli, scegliere insieme ai ragazzi, mettersi la giacca e a piedi raggiungere la sala. Pregusto quella sensazione di leggerezza all’uscita, direzione casa, prepareremo la cartella, penso, e tutti a letto presto. I pensieri si legano l’un l’altro nell’ordine giusto, senza sforzo. Poi ritorno qui, il cinema chiuso, la domenica aperta ad altre direzioni possibili. Potrei leggere, potrei cucinare, camminare o giocare. E ricomincio con i pezzetti del mio puzzle: in certi momenti si somigliano tutti, fatico a trovare le combinazioni, ma in fondo lo so che il quadro completo è lì, davanti a me.

Resilienza

M. partecipa a un progetto extracurricolare con la scuola. Si parla di resilienza. G. è perplesso. «Dicono che è come una quercia, che anche con il vento e la tempesta trova il modo per continuare a crescere». M. entra nel dettaglio: «Vuol dire superare le crisi e uscirne più forti di prima». Silenzio. «Non capisco perché parlarne tanto. Non bastava uscir fuori e guardare un albero?».

Seconda

Si dice che la scuola riaprirà il 6 aprile. Una compagna di G. ha chiesto la parola questa mattina, per dire a tutti che «l’ha detto il telegiornale». Io cerco di contenere l’entusiasmo come si fa quando si teme di cadere dall’alto. G. è felice di una contentezza piena, corre di sopra a dirlo a M. Lei, impassibile, digita “Riapertura scuole Piemonte” su Google. «Non c’è scritto ancora niente», dice.Molte ore dopo (G. sta giocando fuori in cortile), mi chiama di sopra. «Non dirlo a G., non voglio che ci resti male. In Zona Rossa rientrano a scuola soltanto gli studenti fino alla prima media».

Il gallo

In Didattica a Distanza, i bambini perdono i libri. Perdono lavoretti, prove Invalsi, perdono matite e gomme, il diario, il quaderno vecchio e persino la ricarica Frixion. Non è possibile che si sia perso, penso io. Perché nessuno, in questo tempo sospeso, esce di casa con quello che serve per la scuola. Eppure, sento bambine e bambini incalzare maestre perché «non ho più il libro, non posso fare l’esercizio». Non è una scusa, hanno la voce rotta, si sente la preoccupazione dai loro microfoni. Penso alle mamme e ai papà (a volte sono i fratelli) dall’altra parte, che smontano librerie e scrivanie, svuotano e risvuotano lo zaino. Ieri è stato il turno di G. «Maestra, non trovo più il gallo, non ce l’ho». Lei giustamente ripete che devono avere cura del materiale scolastico, custodirlo in un luogo vicino a dove svolgono le lezioni online. Mi affaccio in cucina, a terra ci sono due piccoli quadratini di carta. Non li vede perché si sono cacciati proprio sotto la sedia. Gli faccio cenno di guardare se il gallo è in uno di quei foglietti. È proprio lì. Penso a quanto sia difficile, per la maestra, vedere soltanto i visi degli allievi. Penso che, a volte, quello che c’è sotto il banco racconta di più di quel che c’è sopra. Penso che in classe i compagni si accorgerebbero subito se qualcosa è caduto e nessuno avrebbe bisogno di cercarlo.

Fino alla prossima crisi

M. ha cambiato classe. O meglio, stanza. Lunedì sera era talmente triste, annoiata e arrabbiata da lanciare un segnale di fumo. È andata a dormire prima delle dieci e senza guardare la tivù. Abbiamo colto. E così, in pigiama, è partito il pippone sul trovare un senso in ogni tempo, sul non crogiolarsi nell’autocommiserazione, sul cercare soluzioni al posto di nuove lamentele. Martedì mattina sembrava pronta per un viaggio. Vado in mansarda, ha detto. Chitarra cartellina da disegno computer libri diario post-it. È fatta, ho pensato. Oggi è toccato a G. Prima ora, inglese. Listen and draw. Non è tanto facile se l’audio rimbomba. E lui non ha capito cosa significhi draw. È orgoglioso, non chiederebbe mai un aiuto al di fuori della maestra. Passo di lato, chiedo se va tutto bene. «Sì, ma mi dai fastidio se mi parli durante la lezione». Arriva l’intervallo, le lacrime sono lì lì per scendere. Butto l’occhio sulla pagina del libro. «Certo che dovete disegnare in fretta in questo esercizio!». «Disegnare?», ripete, il volto finalmente rilassato. È fatta, penso. Fino alla prossima crisi…

Jazz

Questa notte ho fatto un sogno. Io, dentro una sala da concerto allestita in un hotel. C’era un pianoforte e c’erano dei musicisti, che parevano preparati, sicuri, professionali. «Suoniamo jazz questa sera», dicevano. «Facciamo una prova». E io mi lasciavo guidare, mi lasciavo convincere. Mi sedevo al pianoforte e iniziavo a suonare. Non avevo paura. Le mie mani, le note, i tasti. E il jazz, che è improvvisazione, ascolto, mescolanza di generi ed evoluzione. Mi ha fatto pensare che le nostre vite, in queste settimane di incastri instabili, non sono altro che un incredibile atto di fiducia. Se mi hanno messo di fronte un pianoforte, significa che posso suonare. E i musicisti che mi siedono accanto sono i migliori possibili.

Il cruciverba

La parola di oggi è tensione.Il vocabolario offre diverse definizioni.Uno – Azione del tendere.Due – Stato di forte eccitazione o eccitabilità nervosa.Tre – Situazione di ostilità, di contrasto più o meno latente tra due o più persone, gruppi, paesi.Quattro – Forza di trazione o di reazione delle molecole di un corpo solido sottoposto a sollecitazioni esterne tese a deformarlo. Mi chiama una delle mie più care amiche. È nata una bambina, vorrei correre ad abbracciarla ma non posso. Eccitazione.Suona il telefono a lavoro. Un collega è rientrato a casa dopo dieci giorni di ricovero in un reparto Covid. Il mio collo inizia a tendersi.Torno al volo a casa per il pranzo. Sono nervosa perché ho poco tempo, devo rientrare in ufficio. Ostilità, contrasto.È un momento di attesa mista a paura, non c’è controllo né sicurezza di fronte al futuro, eppure l’unica cosa che sento di poter fare è progettare. Reazione. Un cruciverba di emozioni. Ne metti una, ne incrocia un’altra. Dove ci porterà?

Caffè da asporto

Domenica. Pasticceria in centro. Da quando l’orizzonte si è ristretto, il giro collina è la direzione mattutina. Al rientro, si passa a prendere il croissant, rigorosamente alla crema. Oggi erano finiti. Mi dispiace, dice il signore. È sempre stato burbero, ma da quando è iniziata la modalità asporto sembra essersi accorto dei clienti. Li riconosce, ricorda le preferenze, è gentile. Scelgo il gusto cioccolato. Li mette con cura nel sacchetto. Se diventiamo rosso scuro non so se domenica prossima potremo restare aperti. Aggiungo una torta, e anche due caffè. Li beviamo a casa, gli dico. Me li porge con un sorriso: si vede dagli occhi. Non so se questo signore l’ho mai visto sorridere. Mi raccomando – aggiunge mentre esco -, li tenga ben chiusi, altrimenti si freddano.

Florologio

In questi giorni G. costruisce orologi. Da polso, da tavolo, con fermacampione – «così man mano che scorre il tempo puoi girare l’ora» – o puntati fissi, «in un orario che piace a te», dice lui. Per il mio ufficio ha realizzato una limited edition. L’ha chiamato Florologio: ogni petalo contiene un’ora, se lo alzi puoi scriverci sotto le cose che ti devi ricordare. Appuntamenti, scadenze, impegni. G. è il più piccolo in famiglia ma è quello che più di tutti tiene d’occhio il tempo. Se dici che tornerai intorno alle 8, verso le 7,30 inizierà a dire che stai per arrivare. Se ritardi, sarà la prima cosa che ti farà notare appena solcata la porta. Il tempo insieme è una cosa seria. Il primo appuntamento da segnare sotto un petalo blu.

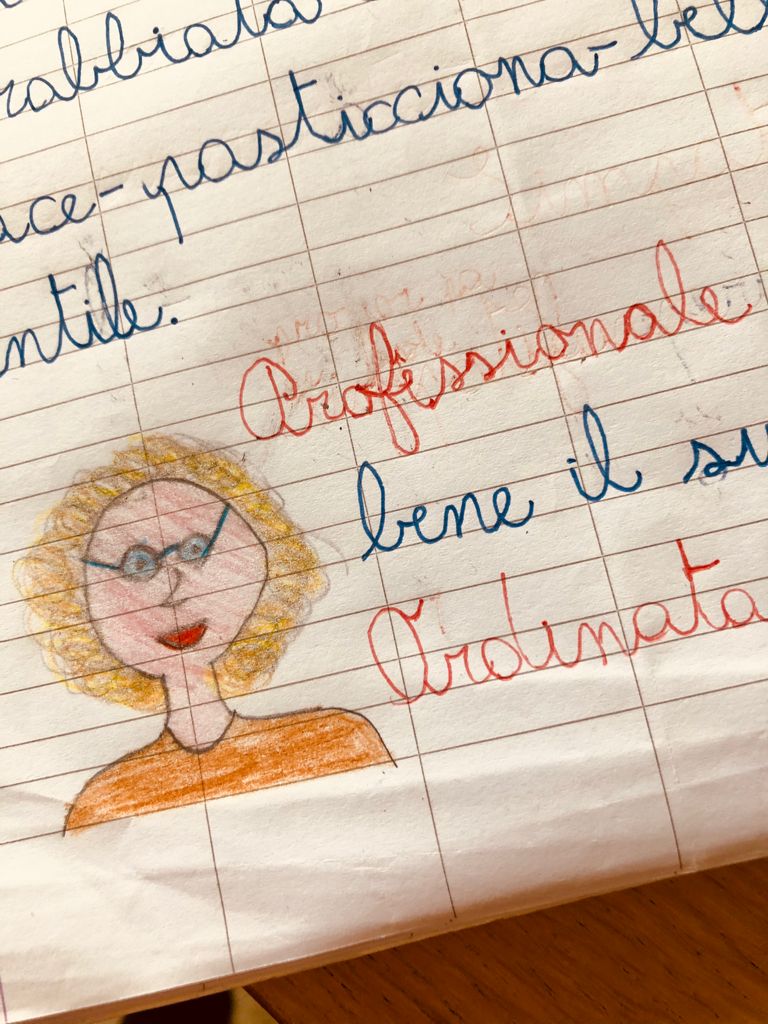

Professionale

Cinque aggettivi per la tua mamma. Puoi scegliere tra: dolce, bella, simpatica, pasticciona, arrabbiata, severa… Diciotto bambini di fronte a una maestra. Dieci minuti di tempo per il ritratto, altri dieci per individuare le qualità.L’aggettivo più gettonato è professionale, «perché è bravissima nel suo lavoro». Vorrei che le loro mamme fossero tutte lì, a sentirselo dire.

A un metro dalla cassa

Sono vuote le strade a metà mattina in zona rossa. C’è silenzio fuori dalle case, pochi adulti frettolosi. Dentro, invece, ci sono i bambini. Lì è tutto un brulicare di ronzii di connessioni, genitori che si scambiano informazioni, riunioni di lavoro, forbici che ritagliano lavoretti, piccole mani concentrate a non perdere il filo del dettato.Alla cassa del supermercato, ore 11, c’è una piccola bambina dietro la sua mamma in coda. Squilla il telefono, quattro cose in mano, un pranzo veloce. L’equilibrio è precario, ma la mamma risponde. «Davide dimmi. Non riesci a inviarlo? Aspetta cinque minuti, siamo alla cassa, arriviamo». Sembra urgente, immagino sia una verifica. «Clicca su Strumenti. Non c’è? Vai su Modifica. Dammi cinque minuti, cinque minuti e siamo lì».La piccola bambina è silenziosa. Dietro il carrello, ferma, le braccia incrociate. La mamma ha gli occhi grandi, non sa che fare. Le cedo il posto in fila, è la prossima. Per un attimo è tentata. Poi rinuncia. Lascia la spesa lì, a un metro dalla cassa.

Tè con i biscotti

Da bambina era il tè con i biscotti. I Plasmon da scioglierci dentro quando ero malata, la confezione sul tavolo al rientro da scuola. Quelli secchi di pasticceria se si andava dalla prozia: il rito lungo con la teiera della domenica e la certezza che ti stesse aspettando da tutto il giorno. Oggi è la pausa tra una sessione e l’altra di lavoro o lezione. Non la metti più in cartella ma in casa non deve mancare. M. e G. non amano il tè, prediligono l’infuso ai frutti rossi. Al posto dei biscotti, variazioni sul tema. La tazza di fronte, le porzioni eque al millimetro, è il momento della condivisione massima. Il mio preferito in assoluto. Perché di tutte le domande che G. mi pone ogni giorno, ce n’è soltanto una a cui non mi potrò mai sottrarre. Che cosa c’è di merenda?

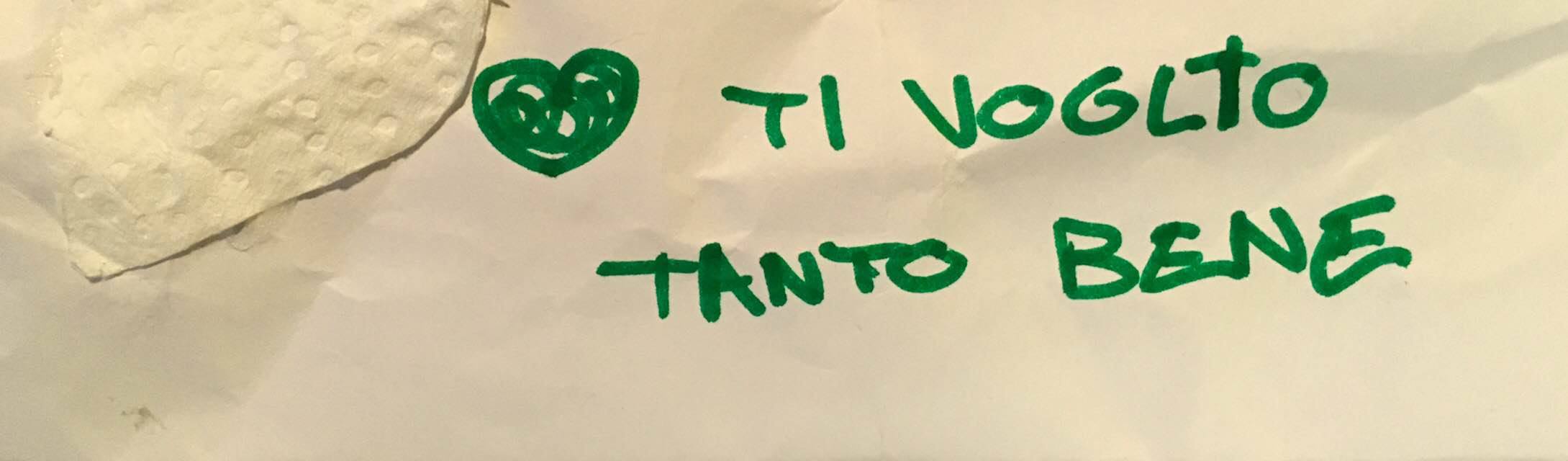

T.V.I.B.

Mi piace chattare con M. Ha una sottile ironia, forse inconsapevole, che traspare tra un monosillabo e l’altro. È assolutamente telegrafica. Se G. ha mal di pancia, tu le chiedi Come sta?, lei scriverà bene. E allora continui: Ma gli è passato? Sì. Ritardo di mezz’ora, ok? (Dentro c’è il senso di colpa di lasciarli soli quasi un’ora). Lei, Pollicione. Buon onomastico, le scrive la nonna con corredo fotografico selezionato a lungo per l’occasione. Grazie. Non c’è spazio per dettagli o sfumature. Ma c’è cura e dedizione nel correggere l’errore. È uscita una a al posto di una e? Puntuale arriverà la notifica con la vocale giusta. Gif ed emoticon non vengono mai lasciati al caso. E se usi una sigla, è d’obbligo intervallare le lettere con un puntino. Adoro scriverle TVTB. Perché, anche se non ricordo se I stia per Immensamente o Infinitamente, risponde sempre T.V.I.B.

Glossario

Ho imparato che DAD è la Didattica a Distanza, diversa da DDI, Didattica Digitale Integrata. LEAD è per i più piccoli, perché a distanza sono i Legami educativi, non le lezioni. SINCRONA o ASINCRONA è l’attività da svolgere a casa. BES, un Bisogno Educativo Speciale e DSA i Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Per ogni sigla, innumerevoli storie. Imparo le parole e ascolto le persone. Scuola è un legame forte fatto di nodi semplici: il quaderno rosso pronto sul tavolo della cucina, il libro letto dalla maestra un capitolo al giorno, il puzzle di finestre sul tablet che oggi ti mostra il tuo migliore amico.

Così non si sente sola

Quando c’è l’intervallo, Anna corre in giardino. Non le piace giocare con noi, anche se una volta è venuta a dirmi che le mancava molto la sua mamma. Me lo ha raccontato G. questa mattina nel lettone. In questo periodo, lei va a scuola. Chi ha bisogni educativi particolari, al mattino va in classe, con le maestre. Sono contento – ha aggiunto G. – perché con lei ci sono bimbi con cui va molto d’accordo. Così non si sente sola. Pausa. Mamma, ma poi ci andiamo anche noi in classe?

Cercando l’interruttore

Non riesco a dormire, dice M. nel cuore della notte. Posso restare ancora un po’ sveglio?, chiede quasi ogni sera G. Io ho sonno a fine giornata ma anche ogni mattina al risveglio. Poi succede che alle 3 mi trovi a guardare il soffitto. Di notte sembra tutto più nero di quanto sia nella realtà. Quando i ragazzi sono malati, penso che le medicine non stiano facendo effetto, sveglio mio marito e lo incalzo sulla necessità di chiamare un medico. Poi al mattino relativizzo la febbre e ritorno in me. È di notte che bisogna credere alla luce, dice un celebre poeta. Io, più spesso, la luce la devo accendere. Benvenuta zona rossa. Sto cercando l’interruttore.

Pagina pulita

Pagina pulita non è pagina bianca. Sa di accogliente, ordinato, persino profumato. È il posto dove imparare cose nuove, non un contenitore da riempire. C’è stato un tempo in cui sognavo in modo ricorrente di avere la mia laurea ma non il diploma. Bisognava ripetere la Maturità in gran segreto. Lezioni serali, senza dir nulla al lavoro, e grande attenzione con gli insegnanti a non farsi sfuggire l’inganno. Oggi la scuola entra dalla serratura della mia porta. Voci di bambini e di maestre, può cadere il temperino come la connessione. Ma se manca soltanto una riga, non si inizia lì un nuovo esercizio. Si va a pagina pulita.

Intervallo

Il giro in collina, quello corto. Una lavatrice programma Rapido e panni stesi. La torta Margherita che infili in forno e non ci pensi più. La telefonata a mia mamma quando son due giorni che non la sento. Una puntata della mia serie preferita. Quante cose riesci a fare in 45 minuti? Me lo sto chiedendo da martedì, quando la maestra ha spiegato la timeline delle lezioni in DaD. Ogni 45 minuti, un quarto d’ora di pausa. G. si affaccia alla porta e si sale in giostra: merenda di metà mattina, staccati dallo schermo, fai la pipì, aspetta sto facendo una call. Spazio di tempo che si frappone tra cose, eventi o momenti diversi, dice il dizionario. È ora di riaccendere il tablet, l’appello è partito. «Maestra, quando facciamo l’intervallo?».

Sono solo dettagli

Ieri M. mi ha inviato una mail. Oggetto: Diario delle mie giornate. Ne escono due frasi illuminanti per la mia ansia da controllo. Uno – Non sapere cosa accadrà fa sicuramente più paura di un qualcosa di brutto che sta accadendo o che è già accaduto. Due – Abbiamo un grande problema ma, come diremmo noi a scuola, sono solo dettagli. La lezione del giorno in quattro righe.

Coraggiosa nella battaglia

M. ti piace? Tutto merito di una bambina passata in teatro da mio marito. Adorabile lei, adorabile anche il nome. Avevo un libro su “Origine e significato dei nomi”. Sono andata subito a cercare. Diceva: “Coraggiosa nella battaglia”. Quando da piccola non voleva entrare al nido, glielo ripetevo nell’orecchio. Se a ginnastica artistica veniva scelta per una gara, in auto (lei bianca di paura), glielo si ricordava. E quando a 9 anni le abbiamo proposto un viaggio studio in Irlanda, ne abbiamo fatto una cantilena. Sfide su misura, che crescono con l’altezza. Oggi che è quasi alta come me, regge gli scatti di una mamma irritabile e mette nello studio tutta l’energia che avrebbe per affacciarsi nel mondo, penso che quel nome le calzi a pennello. Mette a nudo le mie incoerenze quando al telefono lancio ordini sulla merenda e lei, candida, ribatte «Guarda che lo yogurt al gusto biscotto è scaduto il 3 marzo». Sottolinea le mie insicurezze: «Quindi, non ti fidi!». E apre squarci di un’oggettività disarmante su una quotidianità che io ancora definisco sottosopra. M. è tutto quel che serve nella vita: essere coraggiosi nella battaglia, ché quando splende il sole son bravi tutti.

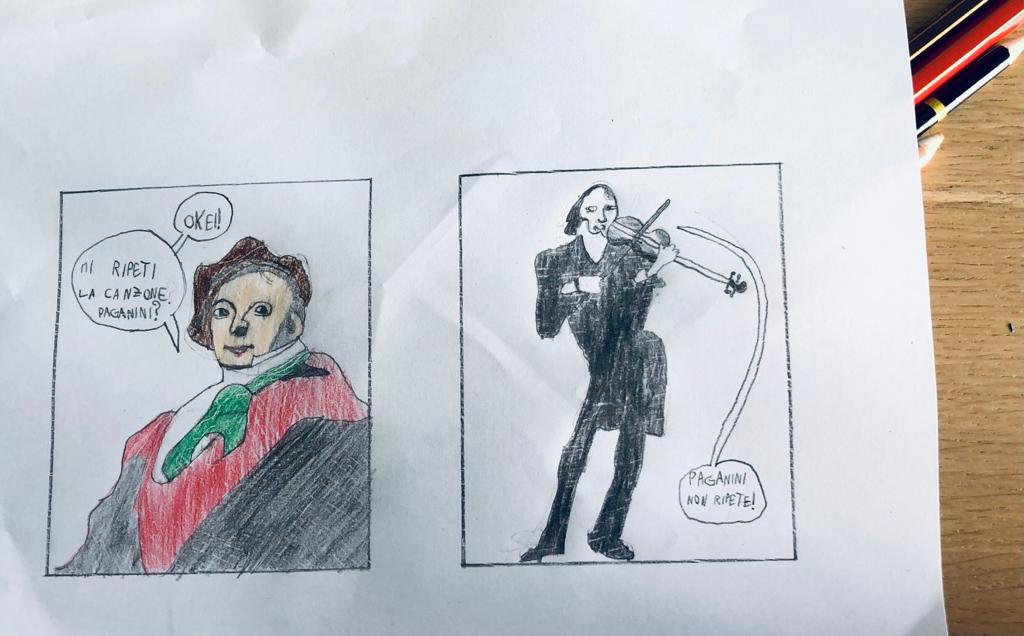

Una scialuppa bucata

E io come faccio? È la domanda che si rincorre nelle chat tra mamme. Al mattino si lavora, ma c’è anche la didattica a distanza. E se il bambino non si connette, è assente. «Siamo su una scialuppa bucata», dice la maestra. Niente da aggiungere Una mia amica usa la tecnica “del terrazzo”. «Tolgo tutti i potenziali pericoli, chiudo la porta e lavoro un’ora. Allo scadere dei 60 minuti, mi affaccio a vedere la situazione. Richiudo e avanti così fino all’ora di pranzo». Una collega, invece, si alza alle 4 del mattino: pesta sui tasti fino alle 7, pronta per il risveglio della piccola. L’acqua entra anche se provi a remare veloce. Eppure, gli occhi più belli li ho visti da uno schermo, un anno fa. Dopo settimane di tentativi inutili, una ragazza ha fatto capolino dal computer. La prof. salutava, cercava di fare domande, «disattiva l’audio» diceva, ma quando ha visto le facce dei compagni non è più riuscita a smettere di ridere. In attesa dei primi compiti G. ha fatto una ricerca: Niccolò Paganini, il violinista. Puoi ripetere la canzone?, chiede il Re. Paganini non ripete, risponde lui. Okei.

Ci vuole un progetto

Anna l’ha risolta così: «Ferie nonni zii cugini. Ho chiamato tutti». Lucia sta pensando di lasciare il lavoro. Paolo, che è appena uscito dall’ospedale con le medicine per la polmonite da Covid, pensa a tutto tranne che riaprire il negozio. Stefania si è data disponibile su Fb a seguire bambini in didattica a distanza («Contattatemi in privato», scrive). Maria Luisa prepara una torta di mele da lasciare ai nipoti («Così mi sento utile»). Noi ripartiamo da un progetto. Non so ancora nulla di cosa accadrà da domani, ma so quello che non voglio. Pensare di vivere un tempo appeso, di attesa, sprecato. E così trasformiamo la Dad in qualcosa di diverso. Diamo voce al nostro micro mondo: ogni giorno una storia da qui, senza direzioni precise se non quella di fermare in parole la vita di una famiglia normale ai tempi della pandemia. Perché – come dice G., 8 anni – «la zona bianca, qui, ce la sogniamo ancora per un bel po’».